第十一届全国大学生医学创新大赛暨2025“一带一路”国际竞赛,由高等学校大学生医学创新竞赛委员会主办,山东大学承办,浙江大学、哈尔滨医科大学、康复大学协办。总决赛共收到参赛作品820余项,涵盖基础临床赛道、口腔医学赛道、交叉学科赛道等6个赛道的基础创新研究和实验设计项目。大赛主席团、学术委员会、组织委员会、评审委员会和监督委员会相关代表,来自全球10个国家200余所高校的4000余名师生、200余位嘉宾与评审专家参加活动,办赛规模空前。

药学院学子在本届竞赛中踊跃参与,共13支队伍参赛,经过激烈角逐,斩获国家级奖项1项(铜奖)、省级一等奖1项、省级二等奖4项、省级三等奖5项以及省级优秀奖2项。

参赛团队表现优异,各类奖项覆盖广度与质量并重,分展现了药学院学子在专业领域的扎实功底与创新潜力!

以下是各获奖队伍及项目的介绍:

国家级奖项--铜奖(省级一等奖获奖项目)

01药学中医药赛道

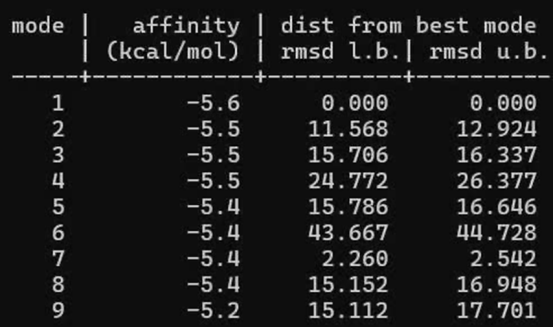

基于深度学习的新型抗非小细胞肺癌小分子化合物NC11的发现及分子作用机制研究

指导老师:贾琳

项目成员:宋景英刘心怡李胜媛蔡秀琪施霁欢

项目介绍:肺癌是我国发病率和死亡率最高的恶性肿瘤,非小细胞肺癌(NSCLC)是其最主要的病理分型,亟需开发新型有效的临床治疗药物。本研究构建了一种基于深度学习算法的抗NSCLC活性小分子预测模型,从1300多万化合物中筛选出一系列具有潜在抗NSCLC活性的小分子化合物,通过一系列体内外实验对优选化合物的抗NSCLC活性进行验证,并结合多组学分析技术,对其作用靶标与分子机制进行深入研究。

省级二等奖4项

01药学中医药赛道

中药博落回治疗皮肤浅部真菌感染的药效物质与作用机制探究

指导老师:宋勋吴炎

项目成员:刘珊珊张铧文田甜姚佳晗张志威

项目介绍:项目围绕皮肤浅部真菌感染展开,基于中医药理论挖掘博落回药用价值,通过多维度实验验证其抗真菌效果,探索活性成分作用机制,为研发新型抗真菌药物提供科学依据,推动传统中药在现代医学领域的创新应用。

02药学中医药赛道

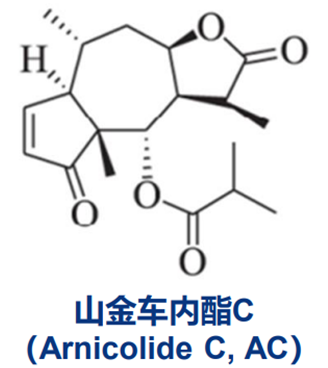

中药鹅不食草活性成分山金车内酯C通过调控PI3K-Akt和MAPK通路抑制MYC表达的抗肝癌机制研究

指导老师:陈国庆

项目成员:何宛荧袁梓涵杨泽璇

项目介绍:本研究针对肝癌治疗需求,首次探究中药鹅不食草活性成分山金车内酯C(AC)的抗肝癌作用及机制。通过体外实验证实:AC显著抑制HepG2/Huh7细胞增殖,诱导G2/M期阻滞与凋亡,并降低迁移侵袭能力。RNA测序与生信分析锁定MYC为关键靶点,Western blot验证AC通过抑制PI3K-Akt/MAPK通路下调MYC表达。体内荷瘤小鼠模型进一步验证AC的抑癌效果。结论揭示AC通过双通路-MYC轴发挥抗肝癌作用,为中药新药开发提供理论基础。

03基础临床赛道

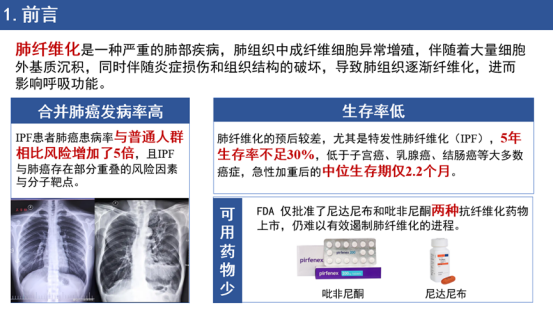

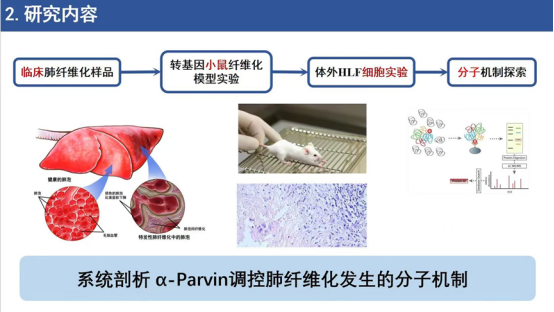

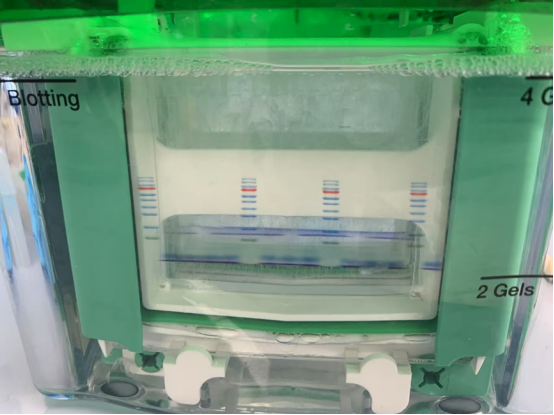

α-Parvin 调控脯氨酸代谢促进肺纤维化发生的分子机制研究

指导老师:王潇潇周红

项目成员:欧蔼妮王韵涵刘晓婷文嘉茹曾慧真

项目介绍:肺纤维化的特征是富含胶原蛋白的细胞外基质(ECM),在急慢性组织损伤时过度和无序沉积。有研究指出,黏着斑蛋白如Kindlin-2和PINCH-1 可通过调节脯氨酸代谢通路中的关键酶如PYCR1等进而引起肺的纤维化或肺癌的发生。而α-Parvin也是ECM中重要的黏着斑蛋白,但其在肺纤维化疾病中的作用研究仍是空白。本研究将深入探究 α-Parvin 调控肺纤维化的分子机制。

04预防赛道

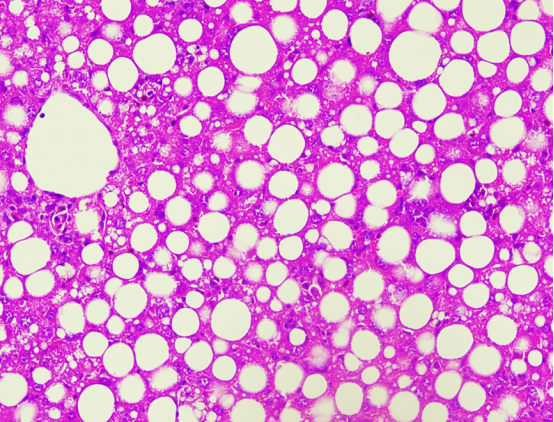

基于网络药理学探究药食同源方甘草黑豆汤改善非酒精性脂肪性肝炎的作用机制

指导老师:游杰舒

项目成员:赖伟恩陈津慧吴京蔚陈晓红

项目介绍:本研究采用网络药理学方法探究药食同源方甘草黑豆汤预防非酒精性脂肪性肝炎(NASH)的作用机制。通过筛选甘草黑豆汤活性成分及其靶点,构建其与NASH相关的成分-疾病-靶点网络图,利用蛋白互作网络、GO功能和KEGG通路富集分析,揭示该方剂多成分-多靶点-多通路的作用特点。研究发现甘草黑豆汤可能通过调控脂质代谢、炎症反应和氧化应激等关键通路发挥治疗作用,为药食同源方剂治疗NASH提供科学依据。

省级三等奖5项

01

基础临床赛道

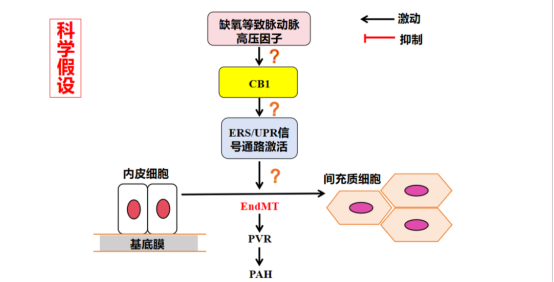

CB1调控缺氧性肺动脉内皮间充质转化的作用及机制

指导老师:宋莎莎李旭

项目成员:曹一阳张俊泽苏洁雯

项目介绍:本项目聚焦缺氧性肺动脉高压(PAH)的肺血管重构机制,首次探讨大麻素受体1(CB1)通过调控内质网应激(ERS)诱导内皮-间充质转化(EndMT)的作用。基于预实验发现缺氧可上调肺动脉内皮细胞CB1表达,且抑制CB1能通过阻断ERS通路ATF-6显著缓解EndMT进程。研究将构建缺氧PAH动物模型,结合基因干预和分子生物学技术,系统解析CB1/ERS轴在血管重构中的调控网络,为PAH治疗提供新靶点理论依据。课题依托团队在PAH领域的前期研究基础及多维度实验平台,创新性地将CB1作为干预靶点,为肺血管疾病防治开辟新策略。

02

基础临床赛道

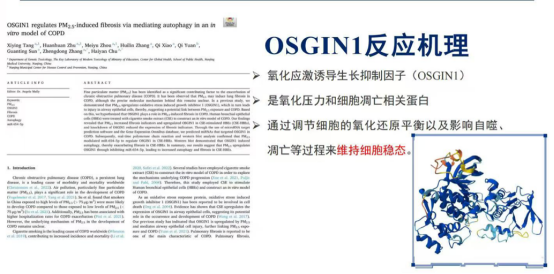

OSGIN1通过抑制Cyclophilin D介导的线粒体通透性转换孔道开放改善肝缺血再灌注损伤

指导老师:刘敬欣

项目成员:廖飞扬胡丹李嘉雯鄢诗琪梁文浩

项目介绍:肝缺血再灌注(I/R)损伤是一种以氧化应激、线粒体功能障碍和细胞死亡为特征的临床难题。线粒体通透性转换孔道(MPTP)的开放,主要由Cyclophilin D(CypD)调控,在I/R损伤中导致线粒体功能障碍的过程中起关键作用。OSGIN1是一种氧化应激响应蛋白,近年来被认为可能参与线粒体功能调控。

03基础临床赛道

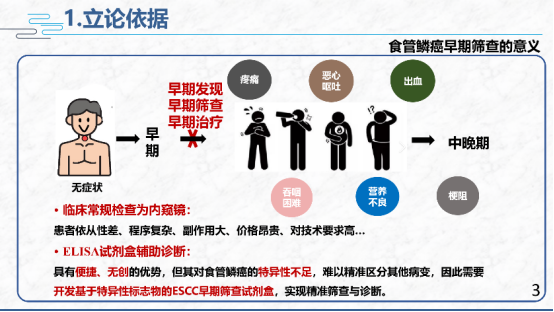

从分子发现到临床检测:SLURP1作为食管鳞癌早期诊断标志物的实验设计与验证

指导老师:邱惠玲张小英

项目成员:周殿理张珍霞陈静欣卢文迪谢锦辉

项目介绍:食管鳞癌(ESCC)是我国高发的恶性肿瘤,早期诊断困难导致患者五年生存率不足20%。本项目旨在进一步解析SLURP1的生物学功能,并在大样本队列中验证其诊断价值,为开发非侵入性ESCC早期诊断试剂盒提供重要依据,填补该领域市场空白。我们在项目研究中首先构建了ESCC组织、癌旁及远端组织的基因表达图谱,并通过分泌蛋白组学鉴定出SLURP1作为一种新型血清标志物。研究发现,SLURP1在早期ESCC患者中特异性高表达,基于其建立的ELISA检测体系展现出优异的诊断效能。其次构建 SLURP1 敲低/过表达的食管鳞癌细胞模型,实验评估其对恶性表型的调控作用,包括细胞增殖、凋亡、迁移和侵袭能力。并通过机制研究发现,SLURP1可能通过调控氧化磷酸化通路影响肿瘤微环境,进而参与ESCC的发生发展。

04基础临床赛道

丹叶大黄素在压疮修复过程中的抗菌及抗炎功能与机制研究

指导老师:王京波林海树

项目成员:陈珈桐安怡璇张耀恒倪家祺陈深

项目介绍:本项目聚焦于研究从天然芪类化合物中筛选的出丹叶大黄素(RHA)对压疮的治疗效果及作用通路。通过细胞与动物实验,我们发现了RHA在抗菌、抗炎、抑制细胞氧化应激及促进疮面愈合多方面的优势,并结合转录组学分析,发现RHA可能通过与PDCD10蛋白结合,提高蛋白活性,从而达到治疗效果。

05口腔赛道

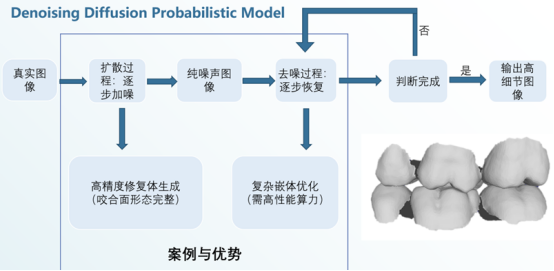

基于生成式人工智能扩散模型的口腔修复体智能设计研究

指导老师:丁豪

项目成员:梁煌辉曹钰锦高志潇陈鸿庆郭胜

项目介绍:本项目针对口腔修复体设计中传统CAD系统依赖人工调整、生物力学适配性难以实时监测的痛点,提出基于去噪扩散概率模型(DDPM)的智能全自动设计方法。研究通过构建含900例临床病例的天然牙与修复体数据库,结合Elasticsearch分类与3D Slicer建模技术,训练DDPM生成单冠、种植体牙冠及桥体等复杂修复体,并建立涵盖形态相似度、咬合接触、边缘适合性和临床满意度的四维评估体系。相较于团队前期3D-GAN仅能生成单冠的局限性,DDPM凭借其高效建模能力可拓展至复杂修复体设计,且首次将该模型引入口腔修复领域,突破了现有AI技术仅应用于嵌体等简单结构的瓶颈。项目通过与医院及牙科企业合作验证临床可行性,旨在实现形态与功能协同优化的智能设计闭环,为个性化精准修复提供创新解决方案。

省级优秀奖2项

01交叉学科赛道

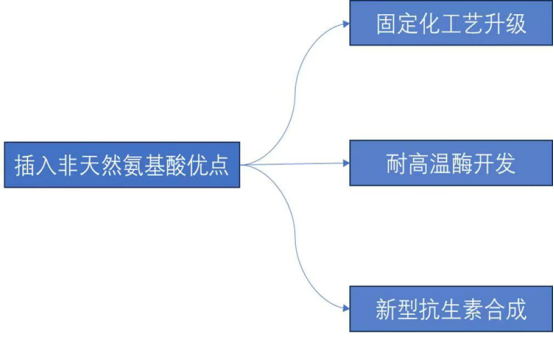

合成生物学赋能抗生素合成新范式:非天然氨基酸重构青霉素G酰化酶催化活性位点

指导老师:付雨

项目成员:何晓芬梁凤鹏赵佳敏张振中

项目介绍:该项目主要是对抗生素关键合成步骤中的青霉素G酰化酶引入非天然氨基酸进行改造。区别于传统的定向进化局限于20种天然氨基酸,利用新方法首次对该青霉素G酰化酶进行改造,提高其稳定性与催化活性,增加抗生素大规模生产的稳定性与效率,助力于半合成抗生素与新型抗生素的开发与生产。

02口腔赛道

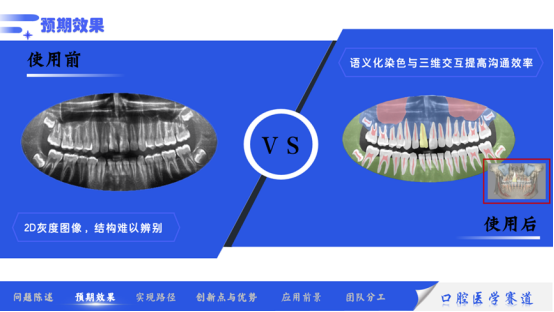

一种基于深度学习的口腔放射影像识别插件

指导老师:曾慧敏

项目成员:孙雨坤张瀚文刘晓琳李泽钦邝栩生

项目介绍:本实验旨在设计一款基于深度学习的口腔放射影像识别插件。搭建UNet模型,使用射线追踪技术,结合深度学习从而识别不同解剖结构并语义化染色,将灰度的口腔影像彩色化并实现二维影像和三维标准模型的实时交互,从而提高医患沟通效率,并提高患者满意度。

我院学子首次参赛即斩获佳绩,充分展现了扎实的专业素养、卓越的创新能力和突出的科研潜力。这不仅是对师生辛勤付出的高度肯定,也彰显了学院在创新型人才培养与高质量药学教育方面的显著成效。我们坚信,以此为契机,学院未来必将涌现出更多具备创新精神与实践能力的优秀人才,为医药卫生事业发展贡献更大力量。